觅渡 觅渡 渡何处-瞻仰瞿秋白故居记

觅渡 觅渡 渡何处-瞻仰瞿秋白故居记

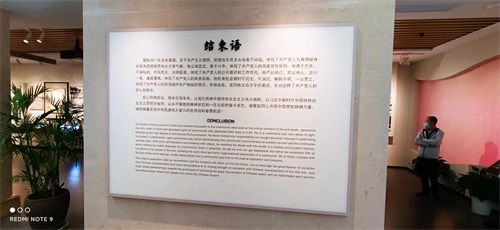

进入瞿秋白纪念馆院内就见一块巨大的黑色大理石碑,她篆刻着中国著名作家梁衡撰写的《觅渡 觅渡 渡何方》为题的纪念瞿秋白长篇散文。“如果秋白是一个如李逵式的人物,大喊一声,你朝爷爷砍吧,二十年后又是一条好汉,也许人们早已把他忘掉••••••。如果秋白的骨头像他的身体一样的柔弱,他一被捕就招供认罪,那么历史也早就忘了他••••••。如果秋白就这样高呼口号为革命献身,人们也许还不会这样长久地怀念他研究他••••••”

我们一行人在大理石碑前驻足默读,我们体会到作者对瞿秋白着有多么深厚的崇敬之情,那真实的情感,你不能不为之感动,不为之折服。散文使我们更加深入了解瞿秋白生平、更加敬佩瞿秋白的高尚人格。

“觅渡”一词刚念,我就有一个是“佛教”的语言,后来通过纪念馆的介绍和梁衡文章的解读,得知早年瞿秋白故居门前的一条大河名为“觅渡河”(现因城市扩建早已填没,下图的照片是网上下载的)。

梁衡散文题为“觅渡 觅渡 渡何处”,不仅把瞿秋白故居的地址明确,更是巧妙而准确的概述了瞿秋白从追求进步到参与革命,从一名文人到共产主义战士的坚定而踏实的一生。

瞿秋白,中国共产党早期主要领导人之一,伟大的马克思主义者,卓越的无产阶级革命家、理论家和宣传家,中国革命文学事业的重要奠基者之一。

1922年春,瞿秋白正式加入中国共产党。1923年,主编中共中央另一机关刊物《前锋》,参加编辑《向导》。 1925年,先后在中共第四、五、六次全国代表大会上当选为中央委员、中央局委员和中央政治局委员,成为中共领袖之一。1927年2月7日,自编《瞿秋白论文集》。1934年任中华苏维埃共和国中央执委会委员、人民教育委员会委员、中华苏维埃共和国中央政府教育部部长等职。

1935年2月在福建省长汀县被国民党军逮捕,6月18日从容就义,时年36岁。

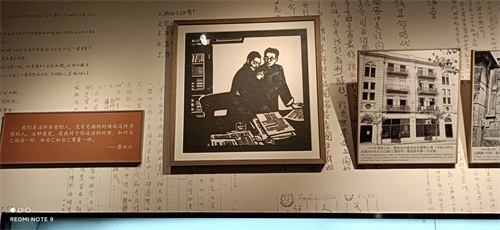

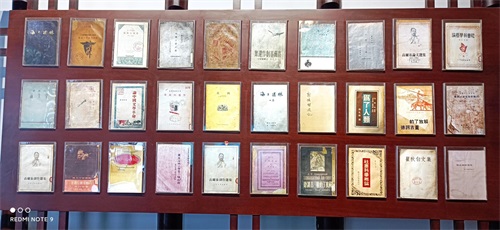

瞿秋白不仅是一位革命家也是一位造诣深厚的文学家,他和鲁迅有着深厚的友谊,《国际歌》的中文译者和简谱重抄者,一生创作和翻译俄罗斯文学达数百万字,在我国文学史留下了浓墨重彩的一笔。

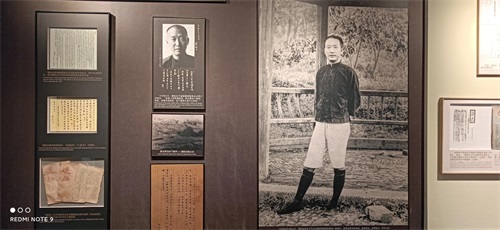

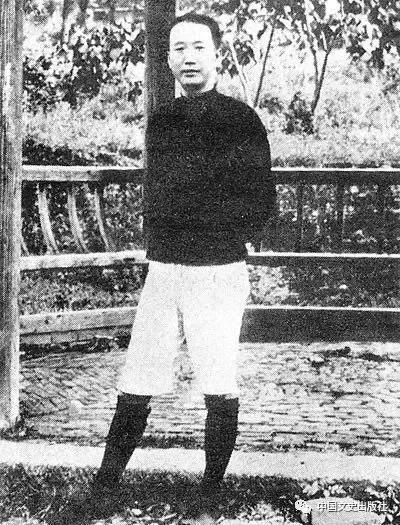

这是宋希濂说的瞿秋白被枪杀的情景“1935年6月18日,福建长汀进了戒备森严、游客一空的中山公园,一桌酒肴已摆在八角亭里。瞿秋白请两位处长对饮,被拒绝了;又找陈军医,说没有来。瞿秋白一摆手,迈步走向八角亭。遵照特务连长的安排,瞿秋白先在亭前拍照。他背手挺胸,两腿分叉,面带笑容,为世人留下了一位革命者最后的丰采。照相后,他背北面南坐定,自斟自饮,旁若无人。酒兴中他又高唱《国际歌》《红军歌》数遍。默默无语的兵士,他视同送殡的人群;闪闪发亮的刺刀,他看作送葬打幡的竹竿。痛饮多杯后,他又放声歌曰:“人之公余稍憩,为小快乐;夜间安眠,为大快乐;辞世长逝,为真快乐也!”歌毕,瞿秋白在呆若木鸡的士兵刀枪环护之下,走出中山公园,漫步走向刑场。他手夹香烟,顾盼自如,再一次高歌吟唱,并不时高呼:“中国共产党万岁!”“中国革命胜利万岁!”“共产主义万岁!”走到罗汉岭下蛇王宫侧的一块草坪上,他盘膝而坐,对刽子手微笑点头说:“此地正好,开枪吧!”

瞿秋白就义前的最后一张照片。(在网上下载)

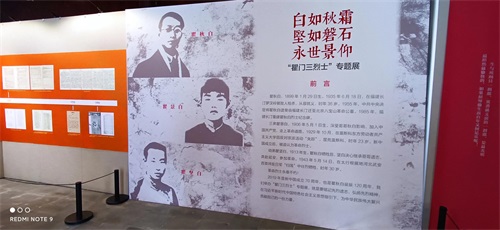

瞿秋白一家是革命的一家,且弟瞿景白、瞿坚白都在中国革命进程中牺牲,真可谓“满门忠烈”。

上面两张照片是瞿秋白故居陈设。

今日瞻仰瞿秋白故居,经受了一次党史教育,为瞿秋白的为国为民不断探索和坚定革命信念所折服。

瞿秋白本是一个文人,但肩负着改造国家振兴民族服务人民的重任,毫不犹豫的冲在第一线,特别是在革命最危险的1927年代武汉“八•七会议后,用自己柔弱的肩膀扛起了中国共产党的领导责任,领导和组织了武装起义(暴动),用军事手段抗争国民党反动派残酷镇压,打开了中国革命新的一页。

瞿秋白就是一个文人,但他对自己有一个清醒的认识,1935年被捕后利用国民党想感化他的宽松条件,写了一篇以散文形式的《多余的话》,他没有一丝埋怨而深刻剖析自己,没有没有一句批评主义和组织,没有一句否定革命和斗争,应该说瞿秋白是最大限度的利用国民党给予的宽松条件,对自己、对共产党作的最后一次交代(或遗书)。

中国共产党成立100周年,当年为之奋斗的主义、道路和理想现在已经实现或正在实现,然,前进的道路依然很长,任务依然繁重,我们一定要继承先烈遗志,为国家发展、民族振兴、人民富裕承担责任,做出贡献。

-

- 古力娜扎晒照为《缝纫机乐队》加油 两个鼻孔形状不一样

-

2025-01-24 08:22:18

-

- 独家解析三农网红桂平光哥和她妻子小凤

-

2025-01-24 08:20:03

-

- 移动8元日租卡不用流量要扣钱吗 自动叠加自动续订

-

2025-01-24 08:17:48

-

- 天乩之白蛇传说令人懵圈的结局你看懂了吗?

-

2025-01-24 08:15:33

-

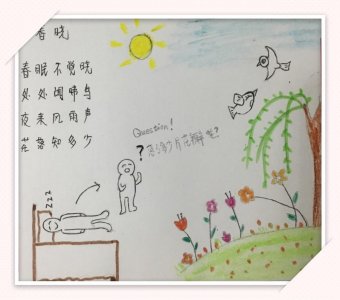

- 趣味学古诗NO.9-手残党妈妈诗配画创作之《春晓》

-

2025-01-24 08:13:18

-

- 敛阴止汗的穴位阴郄穴

-

2025-01-24 08:11:04

-

- 李现上海女子图鉴,网友:“你微微一笑 空气都变甜了”

-

2025-01-24 08:08:49

-

- 放生得生真实事情《一》

-

2025-01-24 08:06:34

-

- DNF2017南部溪谷改版 传统搬砖或不再可行

-

2025-01-24 08:04:19

-

- 「源码示例」3D图片矩阵

-

2025-01-24 08:02:04

-

- 中秋节怎么画?

-

2025-01-24 01:45:32

-

- 武汉众邦银行发布众邦宝和直销银行两款产品

-

2025-01-24 01:43:17

-

- 什么是风险?

-

2025-01-24 01:41:02

-

- 平价好口碑露华浓粉底液,哪个色号适合你?

-

2025-01-24 01:38:47

-

- 风云中剑圣的绝技圣灵剑法究竟有多厉害

-

2025-01-24 01:36:32

-

- 棒棒堂时隔十年再重聚,引起网友各种回忆,当初超人气组合

-

2025-01-24 01:34:17

-

- 《龙族5悼亡者归来》路明非老爹现身,结局指日可待

-

2025-01-24 01:32:02

-

- 日剧《我是大哥大》女主演平日是这般模样?

-

2025-01-24 01:29:47

-

- 汽车知识 汽车上看到的4X4是什么意思?等于16吗?

-

2025-01-24 01:27:33

-

- 女神被抢了,阿聪千亿公开秀恩爱?粉丝表示:我反对这门亲事!

-

2025-01-24 01:25:18

广东最美警花王菲,与86名高官发生过关系,疯狂敛财上亿元!

广东最美警花王菲,与86名高官发生过关系,疯狂敛财上亿元! 男子和三个美女自愿开房并发生性关系,是否构成聚众淫乱罪?

男子和三个美女自愿开房并发生性关系,是否构成聚众淫乱罪?